【遺民歷奇 01】溫哥華的華僑四種與我

【遺民歷奇 01】二○二五年的溫哥華蓋有華僑四種,而我是廁身其中的四不像。百有五十年前,飄洋過海而來的大清帝國子民,如今都不在了。第一種華僑是他們的後裔,或生於斯,或長於斯。在這「鹹水埠」Fred Wah 與 Paul Yee 文史成就最高,為此輩之佼佼者。

作者:歷奇

圖片:路透社、資料圖片

他們生長於華洋分家的社會,英文「叻叻聲」,中文卻連「麻麻哋」也難稱得上,若能操說祖父輩的鄉談三兩句,已經不錯了。族中多披加拿大「人頭稅」之害,身受白人的歧視與侮辱,卻能排除萬難而力爭上游。

到底多少這些不知名的老華僑,雖非文人騷客,更非唐人街的老牌家族成員,而仍然健在?他們的子孫──大清子民的後裔──今又何在?躋身於上流社會歟?潦倒於喜士定東街歟?不得而知。《大漢公報》蓋留下過這第一種華僑的蹤跡,還待有心人發掘,纔不會被吾人遺忘於先賢的豐功與偉業之後。

1860年代淘金熱潮期間,大批華人湧進北美淘金和打工。 (資料圖片)

1880年年代,華工修建加拿大太平洋鐵路。 (資料圖片)

1928的溫哥華唐人街。(資料圖片)

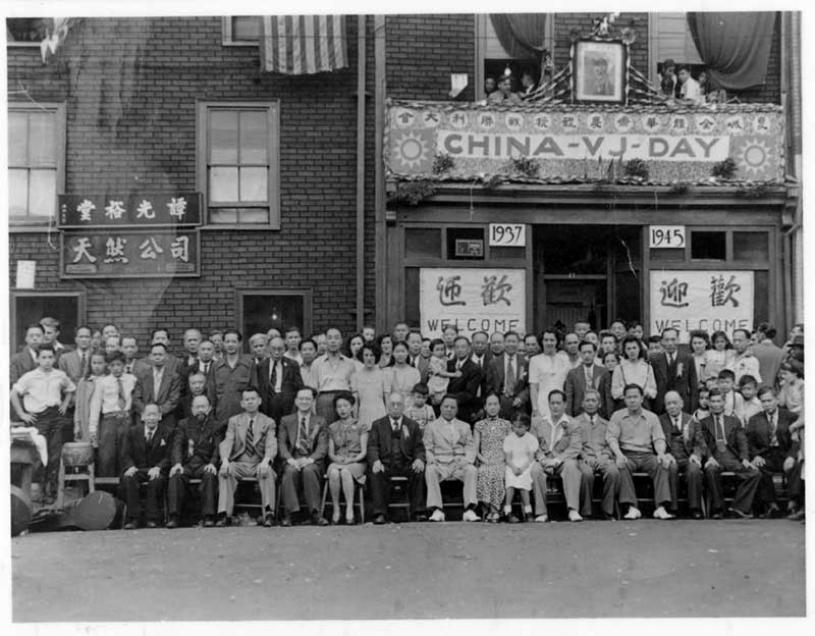

1945 年 8 月 15 日,哈利法克斯的華人社區慶祝太平洋戰爭勝利(對日戰爭勝利日),人們聚集在哈利法克斯Grafton街的中華會館和 Hum Mow 餐廳前。(資料圖片)

第二種華僑有如我從前的鄰居徐伯,以及我的啓蒙老師源先生,都在人頭稅一九四八年撤回,以及香港六〇年代帶領「亞洲四小龍」經濟起飛之後,纔遷徙至此。

他們大都經歷過兩三次的大小遷徙:因日軍侵華而離鄉背井、因國共內戰而從北京、上海,避走到香港與臺灣──溫哥華的唐人街可能是他們抵加的首站,卻不一定是他們最終的家。

徐伯是殷實商人,據說其五金行即開在唐人街。但我們在列治文結伴為鄰的時候,徐伯早已退休。印象中,徐伯的中文畧帶外省口音,正與家母娘家的湖北話相類。少小的我,聽不大懂。我與妹妹幼時放學後,乃由徐伯的孫女看管過一陣子。他們家偶爾會回香港探親與話舊。

源先生從前是香港名男校的英文教師,在加拿大能重操故業,教授漢語與英文。源先生很了不起,溫文爾雅,操一口京片子,完全聽不出任何港腔。應該是香港大學英文系的高材生,雖畧具港式英語的口音,但文法流利曉暢。在卑詩省的漢語教育界,聲名不俗。

這第二種華僑當中,便有文商雙修的劉恆信先生,為中文廣播電臺「華僑之聲」的創辦人。劉先生為企業家,亦是傳媒人,在紙媒獨霸加拿大中文世界的七〇年代,開創了華人的廣播事業,正代表着香港人在際遇的當前,如何能把握先機而拔新領異。

早年的啟德機場,市民可在觀景台揮手送別停機坪上的親友。(資料圖片)

4名卑詩省香港移民攝於1989年1月。(維多利個亞公共圖書館資料圖片)

而我們家在華僑當中,當屬第三種。這第三種華僑起初以香港人居多,曾幾何時亦包括十數萬的臺灣移民,而千禧年以後,來自內地的民衆則漸次增加。

時值文化大革命之後,鄧小平捲土重來,引導中國大陸改革開放,與英國達成《中英聯合聲明》。以我們家為例,便在一九八九年決定舉家移民。

還記得九〇年代初,華人社會的重心仍是美名「華埠」的唐人街,但「小香港」列治文已成為不少新來加移民心儀的立足地。我們家當時選讀的是《星島》;至九三年《明報》陸續創立〈加東〉、〈加西〉各版之時,推翻前清有功的《大漢公報》,業於前一年完成歷史使命而停刊。

我們這些香港家庭的移民身分,大凡有二:專業人士與投資商人。我想說,這第三種華僑,改造了大溫地區的文化與面貌。我在「小香港」讀書,來自香港的同學日益增多,我們說英文的機會日漸減少,以至在香港仔中心的巴士站前,與陌生男子只會講廣東話。該名菲律賓人,還要尷尬地對我們道歉說:「Sorry, I don’t speak Chinese.」(抱歉,我不會中文。)

我們這批第三種華僑的子女,不少大學畢業生,雖多數留加就業、組織家庭,卻也有像我那樣拿着「外國」的大學文憑,回流香港的。

而我所謂的「第四種華僑」,聽說是英國交還香港十數年之後,纔分批過來的。他們不乏我在香港的前輩與同事,先在一四年雨傘運動之後,掀起新一股的香港移民潮,又在一九年之後,憑藉加拿大的「救生艇」政策而能成功離開香港,定居於斯。

驟眼看來,這第四種香港僑胞與香港回歸前的第三種華僑是難定分界的。誠然,九〇年代至千禧年後,一直都陸續來了不少香港人。而且這第四種香港僑胞更與第三種那些臺海兩岸的僑胞約莫同時移居,至今亦然。

2019年後大批香港人移民海外。(路透社)

然而,這第四種的香港僑胞,多少經歷過七一、國教以至傘運、反送中等政治運動。也就多少對香港及其管治者滿抱過希冀,卻換來了多番的失落。親身經歷過政治運動,就能與衆不同嗎?不得而知。但與我在香港同行過的這些人,我回來後看到過不少。他們男女老幼,竟多少與我同病相憐。

然而,嚴格來說,我並不屬於上述溫哥華華僑的任何一種,卻沾染了他們每一種的單方與片面。與第一種華僑的先輩一樣,我經歷過革命,但反清的事業成功了,而時不我與。與第二種華僑相類,我長大後,纔得越洋,只是他們在太平洋此岸成功融入了加拿大的生活。而我呢,雖自命是「香港人」,卻從來只是香港人眼中的「加燦」。失敗而回,眼見從前的中小學同窗,在此奮鬥了十數年,即使說不上也都飛黃騰達,卻每每平步青雲,以至身居要職。不但位高權重,而且統統成家立室了。反躬自省,自己雖有本地的大學文憑,卻無本地的工作經驗,回來只能從頭由祕書做起,而且溫飽不保,必須下班後週末間出動送餐,纔能勉強維生。

千禧年前後的溫哥華,與接納了《真相與和解報告書》的溫哥華並不是同一個地方。離開溫哥華的我,與如今的我,亦非同一個人。退走回來,我不覺得自己是加拿大人,也不像久居溫哥華的老華僑。我從來都不是真正的香港人,而在退出中國籍後,更不是政治意義上的中國人。走回原地,纔發現自己是世居加拿大的原住民以外,受惠於白人殖民統治的「僑民」(settler),僑居於別人的地方,卻東不成,西不就。走了半生,原來我不是難民,就是流民,同時是遺民。

>>>星島網WhatsApp爆料熱線(416)6775679,爆料一經錄用,薄酬致意。

>>>立即瀏覽【移民百答】欄目:新移民抵埗攻略,老華僑也未必知道的事,移民、工作、居住、食玩買、交通、報稅、銀行、福利、生育、教育。