【遗民历奇 01】温哥华的华侨四种与我

【遗民历奇 01】二○二五年的温哥华盖有华侨四种,而我是厕身其中的四不像。百有五十年前,飘洋过海而来的大清帝国子民,如今都不在了。第一种华侨是他们的后裔,或生于斯,或长于斯。在这“咸水埠”Fred Wah 与 Paul Yee 文史成就最高,为此辈之佼佼者。

作者:历奇

图片:路透社、资料图片

他们生长于华洋分家的社会,英文“叻叻声”,中文却连“麻麻哋”也难称得上,若能操说祖父辈的乡谈三两句,已经不错了。族中多披加拿大“人头税”之害,身受白人的歧视与侮辱,却能排除万难而力争上游。

到底多少这些不知名的老华侨,虽非文人骚客,更非唐人街的老牌家族成员,而仍然健在?他们的子孙──大清子民的后裔──今又何在?跻身于上流社会欤?潦倒于喜士定东街欤?不得而知。《大汉公报》盖留下过这第一种华侨的踪迹,还待有心人发掘,才不会被吾人遗忘于先贤的丰功与伟业之后。

1860年代淘金热潮期间,大批华人涌进北美淘金和打工。 (资料图片)

1880年年代,华工修建加拿大太平洋铁路。 (资料图片)

1928的温哥华唐人街。(资料图片)

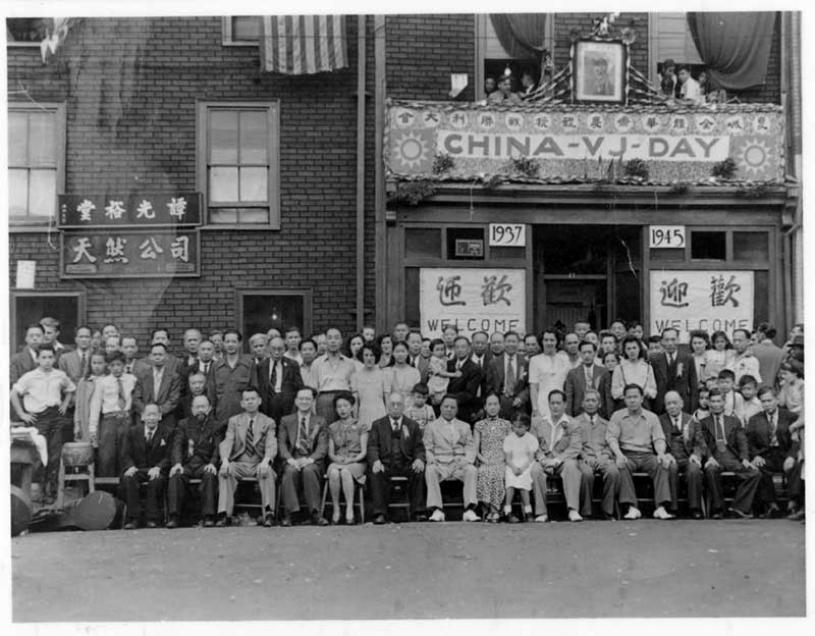

1945 年 8 月 15 日,哈利法克斯的华人社区庆祝太平洋战争胜利(对日战争胜利日),人们聚集在哈利法克斯Grafton街的中华会馆和 Hum Mow 餐厅前。(资料图片)

第二种华侨有如我从前的邻居徐伯,以及我的启蒙老师源先生,都在人头税一九四八年撤回,以及香港六〇年代带领“亚洲四小龙”经济起飞之后,才迁徙至此。

他们大都经历过两三次的大小迁徙:因日军侵华而离乡背井、因国共内战而从北京、上海,避走到香港与台湾──温哥华的唐人街可能是他们抵加的首站,却不一定是他们最终的家。

徐伯是殷实商人,据说其五金行即开在唐人街。但我们在列治文结伴为邻的时候,徐伯早已退休。印象中,徐伯的中文畧带外省口音,正与家母娘家的湖北话相类。少小的我,听不大懂。我与妹妹幼时放学后,乃由徐伯的孙女看管过一阵子。他们家偶尔会回香港探亲与话旧。

源先生从前是香港名男校的英文教师,在加拿大能重操故业,教授汉语与英文。源先生很了不起,温文尔雅,操一口京片子,完全听不出任何港腔。应该是香港大学英文系的高材生,虽畧具港式英语的口音,但文法流利晓畅。在卑诗省的汉语教育界,声名不俗。

这第二种华侨当中,便有文商双修的刘恒信先生,为中文广播电台“华侨之声”的创办人。刘先生为企业家,亦是传媒人,在纸媒独霸加拿大中文世界的七〇年代,开创了华人的广播事业,正代表着香港人在际遇的当前,如何能把握先机而拔新领异。

早年的启德机场,市民可在观景台挥手送别停机坪上的亲友。(资料图片)

4名卑诗省香港移民摄于1989年1月。(维多利个亚公共图书馆资料图片)

而我们家在华侨当中,当属第三种。这第三种华侨起初以香港人居多,曾几何时亦包括十数万的台湾移民,而千禧年以后,来自内地的民众则渐次增加。

时值文化大革命之后,邓小平卷土重来,引导中国大陆改革开放,与英国达成《中英联合声明》。以我们家为例,便在一九八九年决定举家移民。

还记得九〇年代初,华人社会的重心仍是美名“华埠”的唐人街,但“小香港”列治文已成为不少新来加移民心仪的立足地。我们家当时选读的是《星岛》;至九三年《明报》陆续创立〈加东〉、〈加西〉各版之时,推翻前清有功的《大汉公报》,业于前一年完成历史使命而停刊。

我们这些香港家庭的移民身分,大凡有二:专业人士与投资商人。我想说,这第三种华侨,改造了大温地区的文化与面貌。我在“小香港”读书,来自香港的同学日益增多,我们说英文的机会日渐减少,以至在香港仔中心的巴士站前,与陌生男子只会讲广东话。该名菲律宾人,还要尴尬地对我们道歉说:“Sorry, I don’t speak Chinese.”(抱歉,我不会中文。)

我们这批第三种华侨的子女,不少大学毕业生,虽多数留加就业、组织家庭,却也有像我那样拿着“外国”的大学文凭,回流香港的。

而我所谓的“第四种华侨”,听说是英国交还香港十数年之后,才分批过来的。他们不乏我在香港的前辈与同事,先在一四年雨伞运动之后,掀起新一股的香港移民潮,又在一九年之后,凭借加拿大的“救生艇”政策而能成功离开香港,定居于斯。

骤眼看来,这第四种香港侨胞与香港回归前的第三种华侨是难定分界的。诚然,九〇年代至千禧年后,一直都陆续来了不少香港人。而且这第四种香港侨胞更与第三种那些台海两岸的侨胞约莫同时移居,至今亦然。

2019年后大批香港人移民海外。(路透社)

然而,这第四种的香港侨胞,多少经历过七一、国教以至伞运、反送中等政治运动。也就多少对香港及其管治者满抱过希冀,却换来了多番的失落。亲身经历过政治运动,就能与众不同吗?不得而知。但与我在香港同行过的这些人,我回来后看到过不少。他们男女老幼,竟多少与我同病相怜。

然而,严格来说,我并不属于上述温哥华华侨的任何一种,却沾染了他们每一种的单方与片面。与第一种华侨的先辈一样,我经历过革命,但反清的事业成功了,而时不我与。与第二种华侨相类,我长大后,才得越洋,只是他们在太平洋此岸成功融入了加拿大的生活。而我呢,虽自命是“香港人”,却从来只是香港人眼中的“加灿”。失败而回,眼见从前的中小学同窗,在此奋斗了十数年,即使说不上也都飞黄腾达,却每每平步青云,以至身居要职。不但位高权重,而且统统成家立室了。反躬自省,自己虽有本地的大学文凭,却无本地的工作经验,回来只能从头由祕书做起,而且温饱不保,必须下班后周末间出动送餐,才能勉强维生。

千禧年前后的温哥华,与接纳了《真相与和解报告书》的温哥华并不是同一个地方。离开温哥华的我,与如今的我,亦非同一个人。退走回来,我不觉得自己是加拿大人,也不像久居温哥华的老华侨。我从来都不是真正的香港人,而在退出中国籍后,更不是政治意义上的中国人。走回原地,才发现自己是世居加拿大的原住民以外,受惠于白人殖民统治的“侨民”(settler),侨居于别人的地方,却东不成,西不就。走了半生,原来我不是难民,就是流民,同时是遗民。

>>>星岛网WhatsApp爆料热线(416)6775679,爆料一经录用,薄酬致意。

>>>立即浏览【移民百答】栏目:新移民抵埗攻略,老华侨也未必知道的事,移民、工作、居住、食玩买、交通、报税、银行、福利、生育、教育。