每日雜誌|本地「奴工」日做14小時 身心過勞變催命符 無界職場拼搏無盡

《香港奴工系列》之現況篇

香港人熱愛工作,常被揶揄「奴性」重,背後卻埋藏過勞的隱患。目前本港未就「工作過勞」制訂定義,惟過去10年,勞工處共接獲逾1400宗涉及僱員在工作期間非因意外或職業病死亡的個案。除了體力消耗,「打工仔」精神過勞亦不容忽視。傳統行業多勞多得,勞工長時間工作,只求三餐溫飽;新興行業節奏快、壓力大,加上疫後出現職場新形態,工作和生活的邊界模糊,形成倦怠社會,最終影響勞工的精神健康。本報將以系列報道,循現況、文化及政策層面,剖析香港「奴工」文化的形成,為扭轉「有毒職場」出謀獻策。

港人生活節奏急促,社會競爭大,近年更被稱為「過勞城市」。2022年,美國調查公司KISI發表《工作生活平衡城市排行榜》,在全球100個城市中,香港在「工作過勞」的排名中高居第2。根據政府統計處最新數據,2024年5月至6月,全港287.4萬名全職僱員的每周工時中位數為43.4小時,其中有25%男性僱員每周工時達50.8小時或以上。

本地未就「工作過勞」制訂定義

香港樓宇管理僱員工會理事長何志明指,本港近3分2保安工作採取12小時工作制,實際仍未加上當值前簡報和更衣的時間,部分同工更要輪班,休息時間所剩無幾,「長時間工作導致精神恍惚。」他又說,飲食業同樣工時長,許多工友無法在「落場」時間休息,故有廚師用紙皮墊背,在商場後樓梯間午睡,「工時可長達14小時。」

目前本港未就「工作過勞」制訂定義,過去10年,勞工處共接獲1439宗涉及僱員在工作期間非因意外或職業病死亡的個案;單計2021年至今年首季,已有139名保安員身故(見表)。

做電視台on-call 48小時不回家

何志明說,保安工時長、薪水低,曾有同事為多賺收入身兼兩職,結果猝死,「午飯時看他伏在桌上,便沒有再起來。」法例訂明保安人員每月工作不能超過372小時,以1個月有31日為例,即每日不可工作超過12小時,據悉起源於昔日有保安員連續工作兩更(24小時)後死亡。

勞動工種以外,有前電視台幕後員工形容,同事「過勞」乃常態。阿墨從事媒體工作近10年,曾任電台及電視台資料撰稿,兼任影片後製工作。他說,籌備節目的時間緊繃,曾在3星期內準備10集外景拍攝的遊戲節目,「要『度橋』、試玩遊戲、預約場地和嘉賓,並在拍攝後1個月內完成剪接播出。」有節目要連續拍攝近30小時,也有同事通宵剪接影片,「他們on-call(候命)48小時不回家。」

建築界同樣疲於奔命。建築師助理Nelson入職5年,每日平均工作10至12小時,來回地盤及政府部門處理圖則,也會超時工作至凌晨,甚或於周末和假期加班,「工期短,要設法追趕進度。」

除了體力消耗,精神亦會「過勞」。世界衛生組織於2022年把「過勞」納入《國際疾病分類》,界定為長期未能克服工作壓力而出現的「職業現象」,綜合症狀包括感到筋疲力竭、對工作產生疏離感或倦怠感,以及工作效率降低。

Nelson坦言,工程進度落後,會自責工作效率低,每當放假便產生罪疚感;早前因病失聲,無法接聽電話,客戶卻因此作出投訴,「壓力早已爆煲。」阿墨則說,團隊自我要求高,往往超時工作以後製更多效果,陷入惡性循環,「不做效果可以準時收工,但成品又不如預期。」他形容,近年經常生病,長時間拍攝及剪接導致勞損,最終為健康而離職。

保安歎「開門不開門」都被投訴

有前線保安亦言,香港投訴文化嚴重,加劇打工仔的工作壓力,「幫忙開門又投訴,不幫忙開門又投訴,那怎麼辦?」

輔導心理學家陳鈺瑜分析,不少打工仔的自我價值感建基於工作,把工作完成度與上司的要求凌駕個人基本生理需要,而群體習慣加大打工仔的「拼搏精神」,「看到同事盡力工作,自己也要盡力。當睡眠不足成為工作團隊的規範,健康及睡眠自然不在首位。」部分打工仔工作量大,卻認為是因個人能力不足而未能按時完成工作,她相信,與社會自我批判的風氣有關,「慣性歸因為個人問題,忽視外在因素。」

疫後「在家工作」變24小時無休

此外,疫後出現職場新形態,工作和生活的邊界模糊,令打工仔更易精神過勞。香港大學社會科學碩士(輔導)課程總監黃蔚澄教授指,「在家工作」已演變成24小時、7天工作,「我們要有『健康』的界線,不然問題只會深化。」

香港基督教服務處於2011年至2022年持續進行「香港打工仔身心健康調查」,訪問627名「僱員支援計劃」使用者,38.8%受訪者自覺工作壓力嚴重,更有19.5%受訪者曾想過自殺或傷害自己;有近35%受訪者表示「害怕上班」,或曾因面對困難而請假,在受訪期間的過去1個月內平均索取6.1日病假。

香港樹仁大學輔導及心理學系副系主任及副教授林嫣紅博士認為,香港打工仔長期受壓,無奈許多僱主不理解,員工身心健康與工作表現有直接關係。她盼望,僱主能多加留意員工健康狀況,檢視公司政策及作出調節,共建友善職場。

社工醫護等較常面對「繼發性創傷壓力」

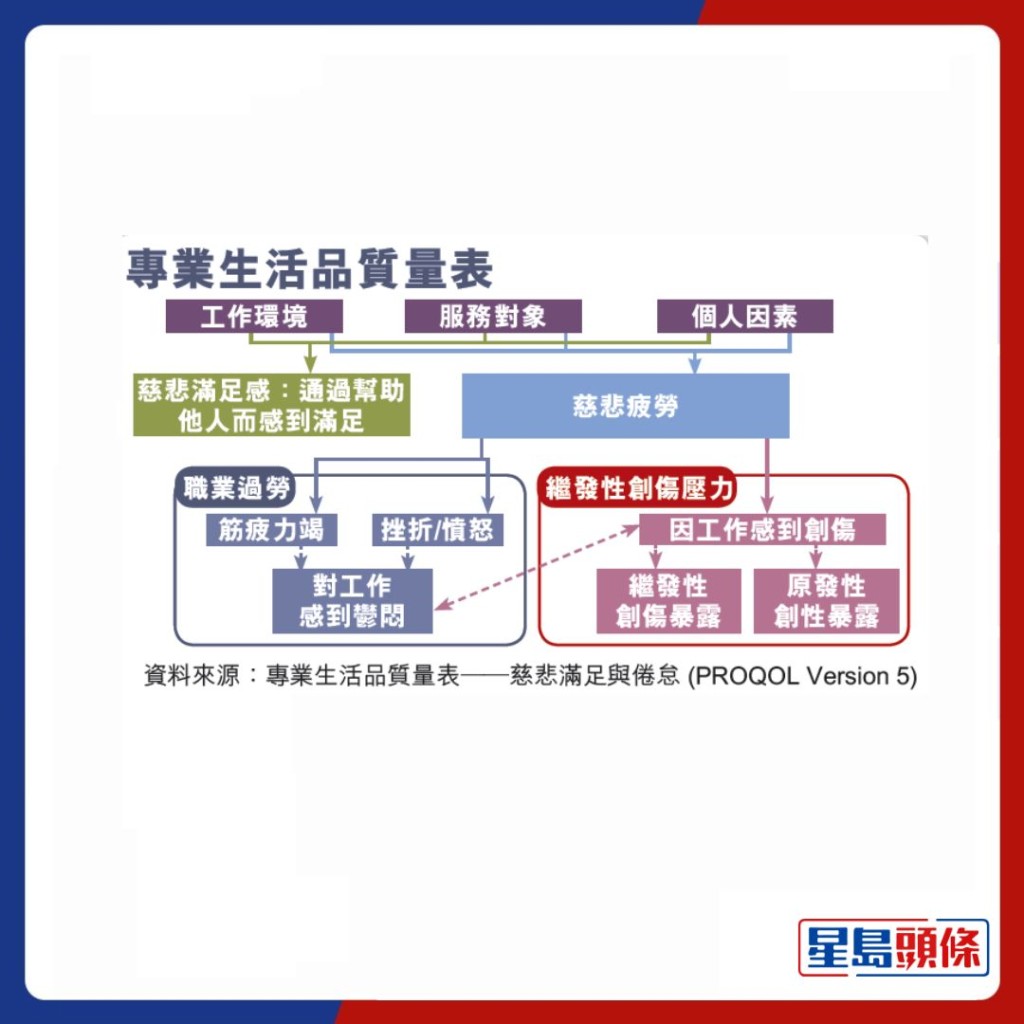

身心過勞以外,有學者指出,助人的專業人士較常面對「繼發性創傷壓力」,繼而引發「慈悲疲勞」,影響深遠。

疫情為社會帶來衝擊,市民身心疲憊,加上留守長者及學童自殺問題湧現,社工面對人手和資源短缺疲於奔命。針對社工的職業過勞問題,非牟利慈善團體「自在社」推出支援計劃,並委託港大社會工作及社會行政學系展開「如何改善社工職業過勞」的學術研究調查。

約250名受訪社工中,93%屬中等職業過勞,80%面對中等「繼發性創傷壓力」,更有68%有抑鬱症狀;及後港大擴大研究範圍,收集近1400名社工的數據,當中89%出現職業過勞。

港大研究員陳冠妤博士解釋,社工、醫護及紀律部隊等助人的專業人士,較常面對「繼發性創傷壓力」,如社工助人期間會聽到令人心酸的故事,其情緒也有機會受到影響,「他們不是第一身接觸創傷事件,但會繼發性感受到壓力。」

港大社會科學碩士(輔導)課程總監黃蔚澄教授指,對兩次研究中近90%的過勞比例感到驚訝,並指部分社工出現抑鬱徵兆及自殺念頭,已響起警號。他續指,當過勞加上繼發性創傷壓力,便會進一步引發「慈悲疲勞」,如助人者對他人失去慈悲心和同理心,影響工作表現。

陳冠妤慶幸研究只有6%受訪者認為「慈悲滿足感」低,即大多數人仍能透過助人、見證受助者情況好轉而感到滿足。兩人期望,社會加以注視慈悲疲勞帶來的影響。

記者:仇凱瑭

>>>星島網WhatsApp爆料熱線(416)6775679,爆料一經錄用,薄酬致意。

>>>立即瀏覽【移民百答】欄目:新移民抵埗攻略,老華僑也未必知道的事,移民、工作、居住、食玩買、交通、報稅、銀行、福利、生育、教育。