同你讲故.多图︱欧风墓园藏身闹市成影视取景地!香港坟场逾百载风霜埋藏开埠历史

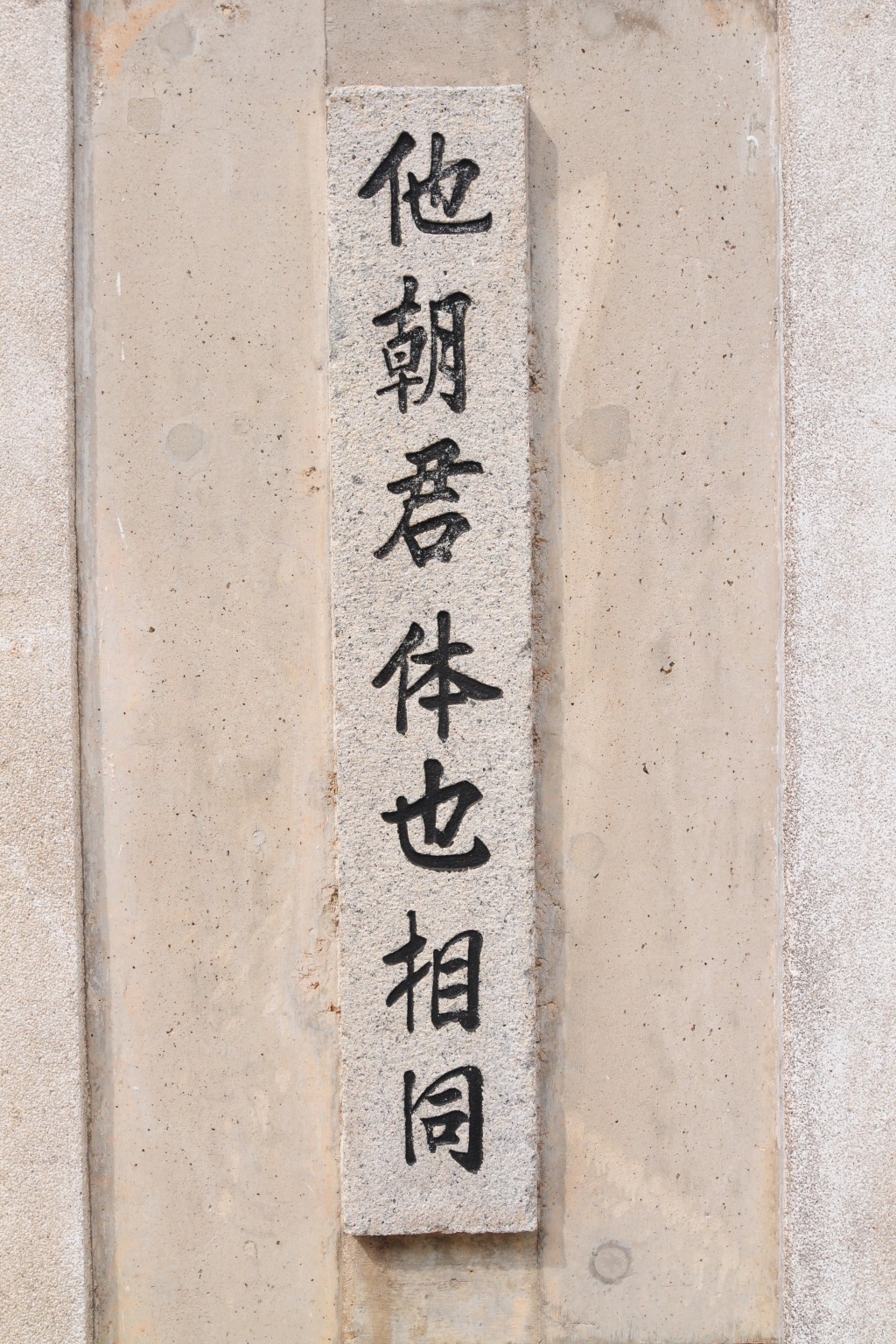

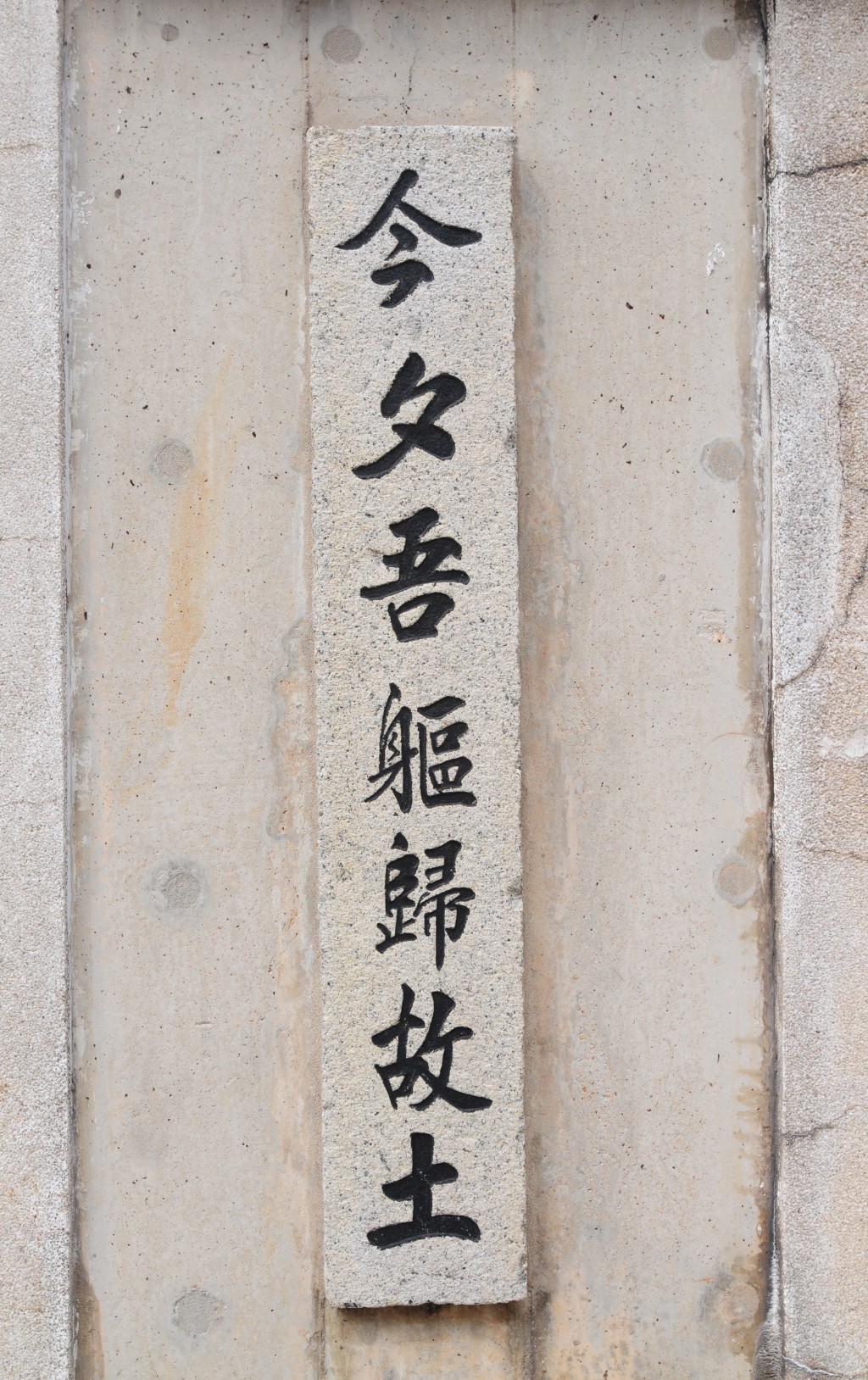

“今夕吾躯归故土,他朝君体也相同”,相信途经跑马地天主教坟场的人,都会被它门前的这对对联所吸引。这个有名的坟场位处港岛闹市之中,采欧式建筑,内里的雕塑、宗教味道都蕴含着浓厚殖民地色彩,打破大众对墓园荒凉肃穆的刻板印象。而跑马地天主教坟场旁边的“香港坟场”,绿意环绕、设计典雅,不仅是影视作品取景秘境,更承载着开埠以来的历史记忆,成为文化导览的热点之一。今期《同你讲故》带大家走入这两座拥有逾百年历史的墓园,一探其设计特色与独特故事。

跑马地天主教坟场︱名对“今夕吾躯归故土”出处众说纷纭 圣弥额尔雕像成标志

一年一度的重阳节将至,孝子贤孙都会到坟场、灵灰塔拜祭先人,除了大家熟知的粉岭和合石、柴湾的华人永远坟场外,跑马地还有两座相连的坟地,极具历史价值。前往香港坟场,必先经过跑马地天主教圣弥额尔坟场。墓园入口门楼顶端立有天使长“圣弥额尔”雕像,手持长矛刺向恶龙,门楼两侧刻有对联:“今夕吾躯归故土,他朝君体也相同”,令老一辈香港人印象深刻。据香港文化古蹟资源中心记载,有说对联由一名神父撰写,悼念1918年马棚大火;亦有指其是翻译自拉丁文诗句,提醒众人珍惜生命,发人深省。门楼在1970年代因道路工程,迁移至现今坟场中央位置。

香港坟场︱参照巴黎拉雪兹神父公墓 拥香港首座建造喷水池

顺路前行,即可抵达位于其毗邻的香港坟场(俗称跑马地坟场)。香港坟场于1845年启用,是香港历史最悠久的坟场,现约有二万多个坟墓。

根据政府文创产业发展处资料,此处原为基督教人士所建的土葬坟场,顺应山势建成40多层阶梯式墓区,四周绿草如茵,并保留逾百年的原生树木。20世纪初,政府参照巴黎拉雪兹神父公墓为蓝本,大幅修建香港坟场,将其规划为“墓园花园”,种植大量观赏植物,吸引蝙蝠、蝴蝶等生物栖息。

园区设计古朴清幽,满山遍野郁郁葱葱,并设有一座教堂及欧式喷泉。据悉,该喷泉为香港首座建造的喷水池,由4个圆形组成,设计灵感源自《圣经》创世记,池中央的天使雕像手捧水瓶、踏浪倾水,洋溢欧陆风情。而教堂现已被列为香港一级历史建筑。场内还设有利用太阳位置显示时间的日晷。

香港坟场︱香港首座公众墓园 墓碑雕刻断剑海锚有玄机

墓碑设计亦反映时代变迁。开埠初期的墓碑多为线条简洁的大理石碑,顶部呈圆边或三角形;至1860至1880年代,逐渐出现融合凯尔特、拉丁与亚美尼亚风格的十字架雕刻,亦有维多利亚时代风格的墓碑,刻有象征图案与天使雕塑,甚至可见具日本风格的三角墓碑。

墓碑上一些独特的图案和雕刻亦可以解读。若坟墓上雕有破碎大炮或断剑,便代表墓中人是在战争中捐驱的士兵;刻有海锚和船只的便是海军;一条蛇盘绕在一个十字架上则代表死者生前是军医。

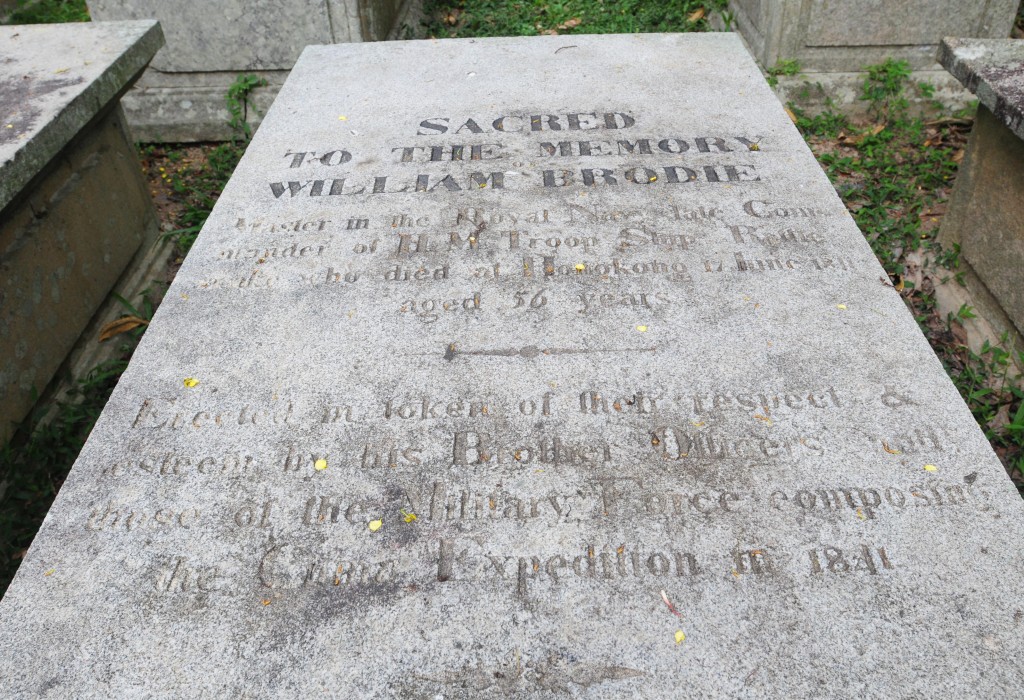

香港坟场早在1841年已有安葬纪录,首位下葬者为英国军舰“响尾蛇号”舰长威廉・布罗迪(William Brodie),至1845年正式开放,成为香港首座公众墓园。初期主要安葬外籍人士,本地华人以其发色称之为“红毛坟场”。1909年,坟场改名为“殖民地坟场”,并修订条例准许非基督新教教徒安葬,至1913年始有华人入葬。

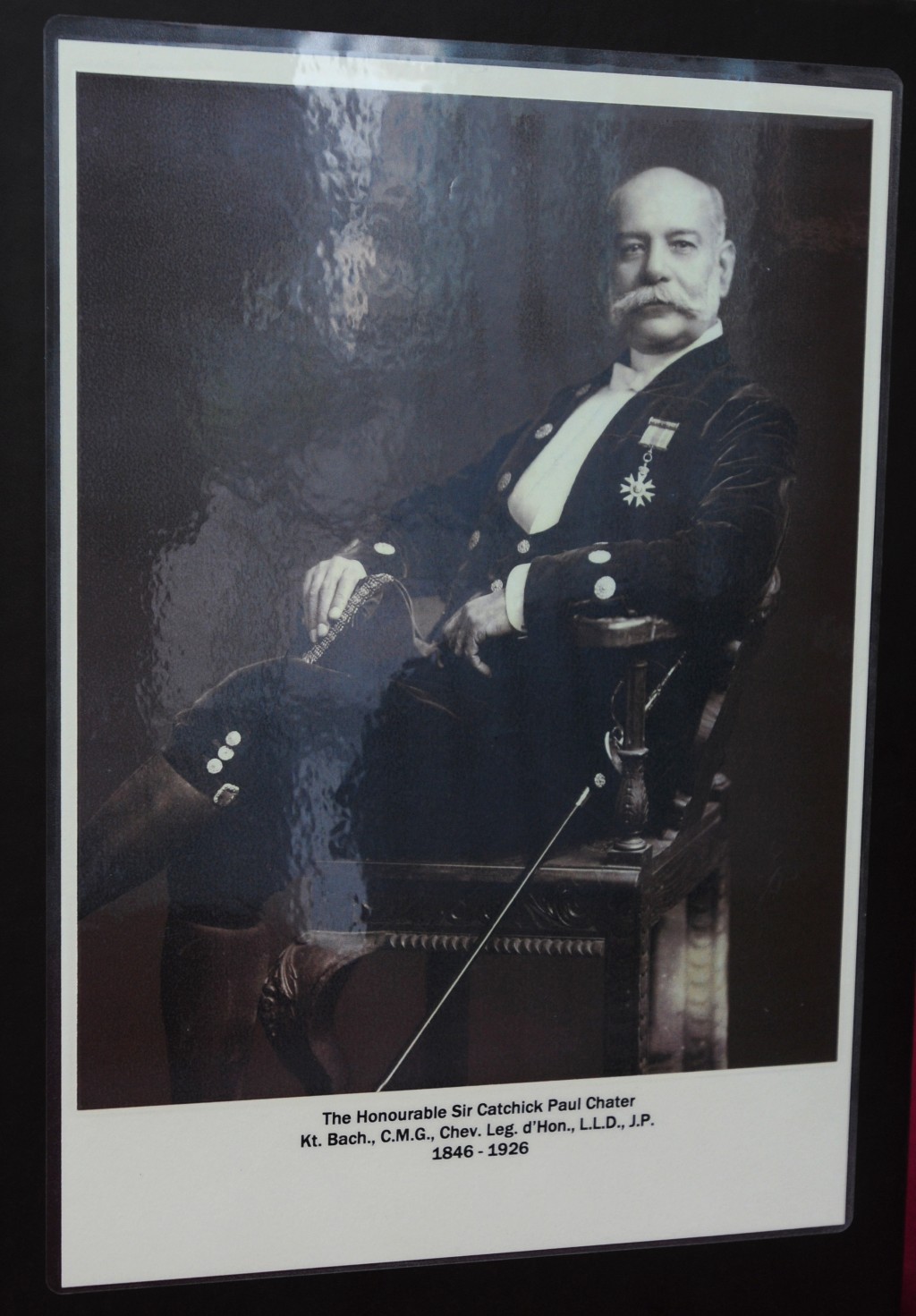

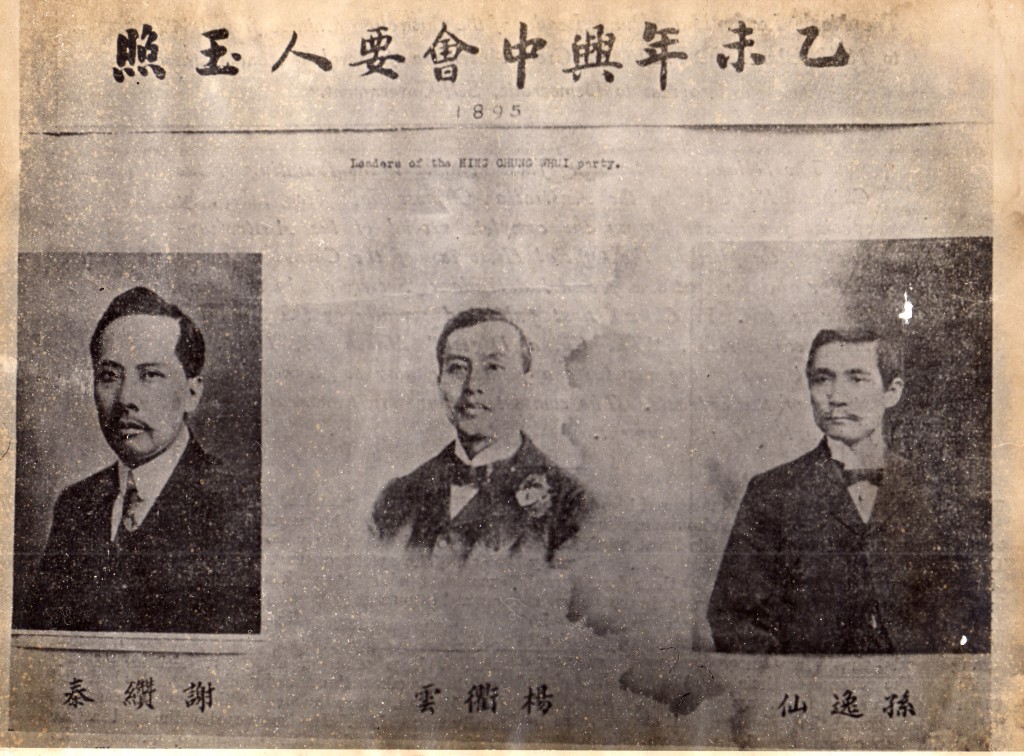

香港坟场︱名人长眠地:遮打、何东、何启、杨衢云

在香港坟场安息的不乏政商名流,包括置地创办人兼前行政立法两局议员遮打爵士(Sir Paul Chater)、当时华人首富何东与其元配麦秀英、立法局华人议员何启(何福堂牧师之子)、来自马六甲华人望族的著名买办蔡立志、首位来中国传道的美国女传教士何显理(Henrietta Hall Shuck)等。革命烈士、香港兴中会首任会长杨衢云,及孙中山的谊父关元昌同样长眠此地。

关于杨衢云安葬于香港坟场,亦有一段轶事。当时为避免杨衢云之墓遭破坏,其碑上仅有刻有编号“6348”,未列姓名。直至2011年,配合纪念辛亥革命百周年活动,政府才在其墓碑旁竖立说明牌,为这座无名墓碑“正同”,并彰其事蹟。

值得一提的是,杨衢云墓旁有徐善庭和温清溪之墓。徐善庭是首批加入兴中会投身革命的人;温清溪一生热心教会事业,对香港教会发展有重要贡献,曾创立公理堂布道所,孙中山在中央书院(如今的皇仁书院)就读期间,便居住在公理堂学生宿舍。

今年7月27日离世的香港树仁大学创办人兼校监胡鸿烈同样长眠此地,与已故妻子钟期荣合葬。

香港坟场︱著名英军墓地 纪念碑多与二次鸦片战争有关

墓园内设有陆军、海军、警队及早逝儿童专区。1970年代因兴建香港仔隧道,约千位先人须迁移,部分改葬他处,亦有火化后安置于骨库。此外,园内竖立多座纪念碑(俗称“石笔”),包括“加尔各答”号(HMS Calcutta)、“西比尔”号(HMS Sybille)、“南京”号(HMS Nankin)及“桑普森”号(HMS Sampson)等军舰官兵纪念碑,均于1968年迁移至此,纪念第二次鸦片战争中殉职的将士。

“加尔各答号官兵纪念碑”是香港坟场内最巨大的纪念碑,顶端有一门倒置的大砲,四壁刻有50个在第二次鸦片战争期间战死或因病离世的官兵姓名。该军舰是海军少将西摩爵士(Sir Michael Seymour)的旗舰,载重2,299吨,由于体积庞大,无法驶进珠江,故盘踞于虎门河面,向虎门砲台发砲;广州沦陷后,又参与了华北战役。

这些建筑与碑文为研究香港开埠史提供重要线索,吸引民间组织、旅行社及学校等举办导览团,由导游带领参与者解读墓志与纪念碑文,认识先贤事蹟,深入理解本地历史脉络。

>>>星岛网WhatsApp爆料热线(416)6775679,爆料一经录用,薄酬致意。

>>>立即浏览【移民百答】栏目:新移民抵埗攻略,老华侨也未必知道的事,移民、工作、居住、食玩买、交通、报税、银行、福利、生育、教育。