每日杂志‧人物志|用常见元素拓储能蓝图 孟颖盼每颗电池成传家宝

电力早已渗透现代生活,从手机、电灯到升降机等无一不用电。在全球寻求能源转型之际,华人科学家孟颖带领团队,研发出全球首款“无阳极钠固态电池”,可更低成本、更高容量,并更快储存电力,为未来电网带来新可能性。她指出,钠等元素将是未来关键,强调电池产业要实现真正可持续发展,光靠技术不够,还需政策诱因与明确的回收责任等。对她来说,这场“能源革命”非国与国的竞赛,而是与地球的升温速度比拼。她期望,未来每颗电池不再是消耗品,而是成为可循环、值得传承的资产。

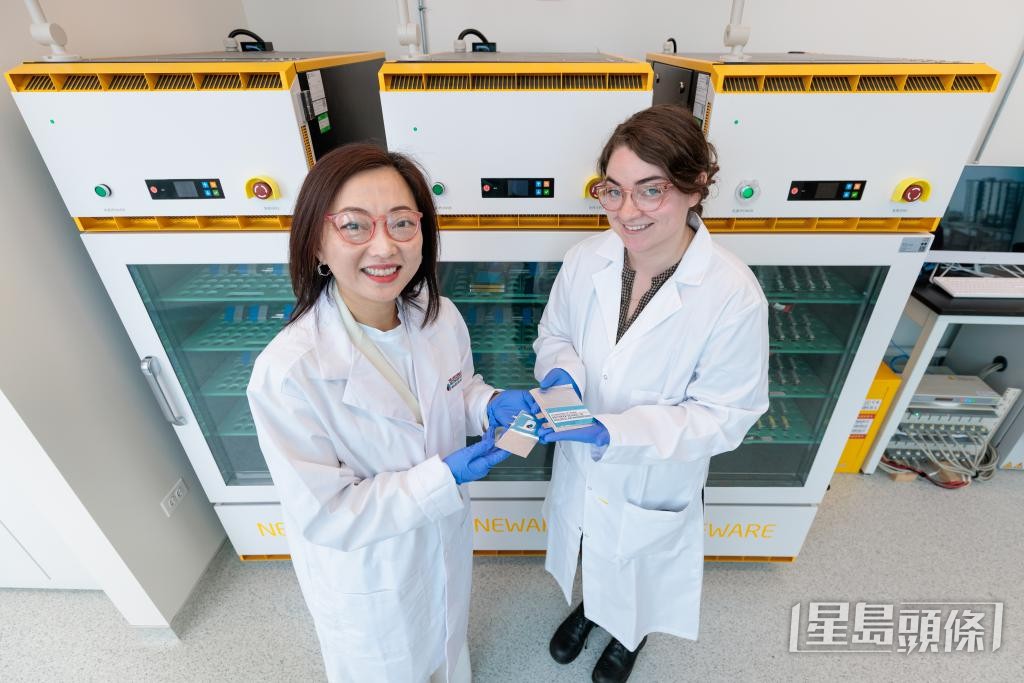

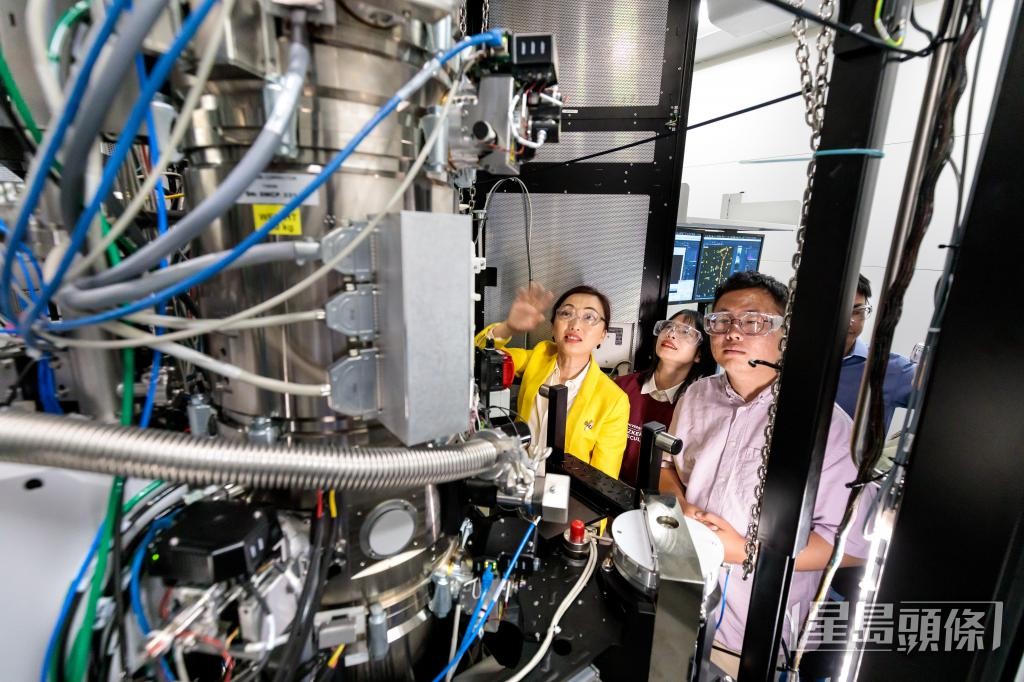

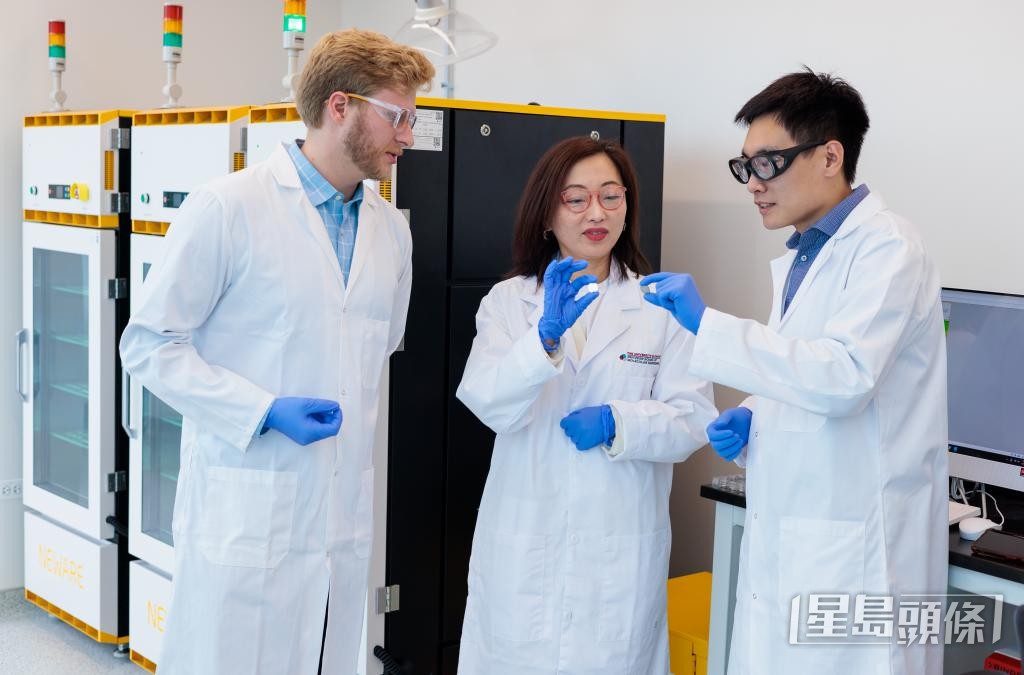

与芝加哥大学普利兹克分子工程学院教授孟颖的对话,在她早前到港主持芝大香港分校的公众讲座后展开。这位屡获国际肯定的能源科学家,与团队历经8年时间,研发出全球首款“无阳极钠固态电池”。该新型电池,移除传统的负极,将离子储存在集电器上的碱金属电化学沉积物上,提升电压、降低成本并增加能量密度,采用廉价的钠代替锂,生产过程更经济环保,其固态设计进一步提高安全性。

孟教授提到,研发“钠电池”并非为了取代“锂电池”,而是希望善用地球上未被充分利用的元素,“电池是为全人类服务的,有更多选择总是好事。人类必须寻找可持续的科技,才能完成能源转换。”她指,过去社会没把“低碳”、“可持续性”视为真正目标,“现在是钠电池最棒的机会!”

舍稀有金属 从常见元素取材

孟解释,曾与多间矿业公司,包括从非传统来源提取锂的企业,讨论资源供应的问题,“如果不扩大锂产能,短期内还能应付第一批100太瓦时(TWh)的电力需求”,但若目标是实现300太瓦时的储能,并把电池成本压至极低,应把注意力放在“岩石形成元素(rock-forming elements)”,如钠、镁、硅、钙,这些地壳中最常见、价格最便宜的元素。

她说,“我常开玩笑说,锂能让人开心(可制抗抑郁药),钠会让你高血压(吃太多盐),但想像一下,如果我们能把食盐造成电池,那会有多神奇!”

她预期,未来电动车仍由锂电池主导,但在小型移动工具与电网储能领域,钠电池具备潜力。

不过,孟教授也坦言,要让新电池技术进入低利润市场极为困难,“鸡生蛋、蛋生鸡的问题,如果没有适当的激励政策,新技术很难突破发展瓶颈。”她直指,新技术的诞生,无法单靠市场力量独立完成,更需要有政府的资助与支持。

她提到,中国政府对电动车的支持长达20年,政策一致且持续,如在2015年推出企业“白名单”,补贴名单上的公司,合资公司不在其中,属于保护主义,但与此同时实施开放的全球化政策。她举例,Tesla是唯一在中国设厂且100%外资的企业,从动工到点灯只花了168天,供应链本地化比例超过95%,“目前全球超过90%的石墨,以及70%的电池产能集中在中国,是过去数十年累积的结果。”

全球电池的平均成本已降至每千瓦时80美元以下,社会紧接向科学家提出新提问,“能否制造出100%可回收的电池?”对此,她给出肯定的答案,但提醒不能再用传统的高耗能冶金法(pyrometallurgy),“用在低价电池上会亏本,必须开发新的回收机制。”

回收路卡关 打造有价值生态

目前全球锂电池回收率约为20%至25%,孟分析,主要面对3个问题,包括使用者意识不足,“使用者没有很好地被告知废旧电池的安全风险,也不知道该怎么处理。我觉得电池或电动车的制造商应在公众教育上做得更好。”

回收责任不明确也是原因,她坦言,“业界也不确定是电池厂负责,还是品牌商负责回收!”她指,目前欧洲有较完整的规范,推行“电池护照(battery passport)”,“电池的原料来源、制作、生产和运输很重要。”

她认为另一主因是缺乏回收诱因。她强调,电池业要避免“越便宜、越没有回收价值”的情况,当中涉及到各地政府有否把“可持续性”视为价值。她指,必须为回收赋予经济和社会价值,“不能只把社会价值强加于企业或工厂,必须创造经济价值的可持续性,才能真正的‘可持续’。”

孟认为,香港与新加坡有很多共通点,人口密集、土地昂贵、人工成本高,“做生产是不切实际的,但非常适合高端应用场景,比如人工智能、无人驾驶,甚至未来可能出现的飞行汽车,可以预期香港未来会拥有大量电池。”

港适合“城市采矿”循环模式

“每一颗电池都是资产,关键是如何把资产发挥到极致。”她指,香港适合做“城市采矿”(urban mining),“从各地回收废旧电池,建立迷你回收厂,提取和利用其中的金属如锂与钴。工厂可以设定在内地,但要注意运输过程会有碳排放。”

孟笑说,自己未来的梦想,希望能清楚知道每颗电池中有多少克锂、多少克钴,回收回来也要有同样的锂和钴,“这些资源就能一直用下去,成为可传承的资产。”

她强调,可持续性是高密度城市的关键价值,“香港可以多从这个方面思考,如何判断一块电池是否该退役、继续使用可能带来的安全隐患,推行电池护照并结合数位孪生(digital twin)作追踪。”她相信香港有潜力把这件事做好,打造全新的商业模式。

“我希望大家记得,全球电池竞赛不是彼此之间的竞争,真正的对手是地球的升温速度。”她强调,终极目标是实现可再生能源的储能,容量达到数十亿瓦时(GWh)。目前全球每年产能约为1太瓦时,仅完成全球能源转型的2%。她语重心长地说:“我们现在应该思考未来10年的战略与合作,而不是互相指责。”

孟说,未来1至2年将是钠电池研究的关键时期,“我们必须向社会证明,钠电池是可持续、低碳、高性价比的科技,才能吸引更多投资者去开发、支援技术的放大。”

“科学家最大的幸福是,当你做得好,可以让很多人受益。”她说,许多伟大的科学家即使在逝世多年后,仍被世人记得,因为他们为人类留下了贡献,“我希望我有机会成为这样的科学家,这就是我认为的幸福。”

多元视角研技术 相信知识是最好“产品”

孟颖的人生有许多惊喜的瞬间,有些藏在转角处,有些是她坚定走来的成果。

孟颖在中国杭州长大,其父曾任当地水电部总工程师、母亲是一名土木工程师。8岁那年,父亲送她一本《科学家的一百个故事》,书中讲述诺贝尔奖得主的故事,盼她走上科研之路。她笑说,当年不在此,向往读法律,希望从政或当外交官。

17岁那年,孟离乡到新加坡求学,并非因家境优渥,“刚好相反,是因为我们家没钱。”当时新加坡提供全额奖学金与生活津贴,积极招揽中国留学生。毕业后她须履行奖学金的承诺,在当地银行服务。她开门见山对职员说:“4年后我会辞职,攻读材料科学的博士。”对方是位数学博士,坦言自己年轻时未有追梦,主动提出帮她解除保证书。

无独有偶,当时新加坡与美国麻省理工学院(MIT)成立合作联盟,她获邀参与,在MIT逗留期间,有教授邀请她成为其博士生。她说,当时美国走在世界前沿,“MIT的教授不仅做研究,更思考如何把科技转化为生产力,几乎每人都有自己的公司。”

后来孟留在美国,建立研究团队,专注研究能源储存与转换技术。她的团队成员背景多样,有来自材料、工程,甚至中医出身,当中亚洲、美国和欧洲学生比例均衡,她说:“多元化不仅是种族、性别或,年龄的不同,更重要是从不同角度看待问题。”

孟指,作为老师,其真正“产品”不是电池,而是知识和人才;当学生将所学知识带回本国,才是推动行业发展的关键,“只有通过多元化,让不同国家和地区,用各自的方式推动可持续电池产业的发展,这个目标才能真正实现。”

不抱怨不沉默 打破性别薪酬不公

科学界长年由男性主导,孟颖教授坦言,女性科学家至今仍会遭遇不平等,但抱怨没有意义,也不能默默忍受,“这些经历只会让我变得更强大。”

孟忆述,在一场颁奖典礼中,她与一位男性得奖者同时受邀演讲,对方站上主会场,面向全体参与者演讲,自己则被安排在午餐时段,观众仅200名女性,“我选择把那场演讲做到极致,把在科学界遇到的问题用喜剧方式表达出来,很多人可能还记得那场‘脱口秀’!”

在加州大学圣地牙哥分校任职期间,她曾面对约15%的性别薪资差距。她主导与校方协商,过程中遭受他人辱骂与批评,但她没退让;经过2年周旋,最终促成制度改善,“我后来离开了,但这件事对同事是有意义的。”

她感恩母亲从小教会她自立,“我母亲非常外向,支持女性独立,我们家一直奉行经济独立和精神独立,对我的价值观有很大的影响。”

记者:林家希

>>>星岛网WhatsApp爆料热线(416)6775679,爆料一经录用,薄酬致意。

>>>立即浏览【移民百答】栏目:新移民抵埗攻略,老华侨也未必知道的事,移民、工作、居住、食玩买、交通、报税、银行、福利、生育、教育。